札幌の冬の子ども服ってどんな服を用意したらいいの?

・冬に北海道旅行することになった

・引っ越しがまさかの冬…

・初めての札幌の冬に備えたい

・保育園・幼稚園・小学生の冬の服装は何を準備すればいい?指定はあるの?

札幌の冬ってどれくらい寒いの?子どもは何を着れば安心?

はじめての北海道の冬、想像がつかず不安ですよね。

この記事では、札幌で実際に子育てをしている筆者が、子ども用の冬の服装を具体的に解説します。

早速ですが、札幌の子どもの冬服は、

- スキーウェアと普通の洋服

- 旅行ならスキーウェアのかわりに長めのダウン

- 小物(手袋、帽子、靴、スノーカバー)

を用意すればOKです。

札幌市のHPでも案内があるので、一緒にご覧ください。

参照:札幌市|冬の装いについて

基本アウターはスキーウェア

真冬の子ども(幼児~小学校低学年)は、アウターとしてスキーウェアの上下を着ている人が多いです。

スキー場に行かなくても、外に出る時はスキーウェアを着ます。

スキーウェアの種類と年齢別の使い分け

スキーウェアは、上下が繋がっているつなぎ型(スノーコンビやジャンプスーツなど)と、セパレート型があります。

赤ちゃん~1・2歳ころは、雪が入ってこないつなぎ型がおすすめ。

トイレに行けるような年齢になると、セパレート型(普通のスキーウェア)が便利です。

何年ぐらいもつ?サイズは?

小さい子どものスキーウェアは使用頻度が少ないため、サイズアウトするまで数年間使うことが可能です。

乳児や、まだ外で長時間遊ばない低年齢の子どもの場合は、ジャストサイズのものを毎年安く買うほうがおすすめです。

動きやすさの面や写真を撮ったときの「着られている感」が少なくなります。

活動量が増える5・6歳さんなど、しっかりとした作りのスキーウェアを買う場合は、2~3年もつことを見越して大きめのサイズで購入してもいいかもしれません。

多くのスキーウェアはサイズ調整用の紐などが付いており、ズボンや腕の長さを短くすることができます。

長持ちさせるためにはシーズン後にクリーニングに出したり、洗濯後に撥水スプレーをかけておきましょう。

中に着る服

スキーウェアの中は、春服や秋服を着用します。

具体的には

- インナー(ヒートテックなどでなく乾きやすい素材のもの)

- 長袖 トレーナーなど

- 長ズボン

ポイントは、あまり厚着しないことです。

なぜなら、屋外にいる時間は登園、通学時間の比較的短い時間で、園や学校に着くとスキーウェアを脱いで、通常の服で過ごすためです。

建物の中は暖かいので、ヒートテックや裏起毛の服などで厚着すると、汗をかいて蒸れることも。

そり遊びなど外で遊ぶ場合も、子どもは活発に動きまわって汗をかくので、短い時間ならば通常時の衣類で大丈夫です。

同様に赤ちゃんも普通の生地の肌着+上下服やロンパース(+タイツ)で大丈夫です。

とはいえ、子どもによっては活発に動いて汗をかくため、半袖のほうが快適ということもあります。

はじめから厚手の服を用意するより、様子を見ながら揃えていくのをおすすめします。

防寒には小物が重要

アウターのほかに、防寒の小物はしっかりと揃えることが重要です。

- 手袋

- 帽子

- 靴

- スノーカバー

これらについて説明します。

手袋

雪が積もるまで(11月~12月)と、解けるころ(3月~4月)は、毛糸の手袋で大丈夫です。

雪が積もって、雪遊びをしたり雪に触る真冬には、内側が濡れないスキー用の手袋が必要です。

手先が濡れると痛くなるので、防水素材の手袋はマストです。

ちなみに毛糸の手袋は、落とすのを防止するためひもで繋がっていますが、アウターの袖に通して着せます。

帽子

帽子は、頭だけでなく、耳を守るのに重要です。

ニット帽で、耳まで隠れる長さのあるものがおすすめです。

耳のない帽子の場合は、イヤーマフをつけると暖かいし、かわいいです。

靴

靴は、底面が滑らない加工がされているもの、長さのあるものを選びます。

いわゆるスノーブーツがおすすめ。

札幌では冬用の長靴も売っています。

裏地があるなど、内側が暖かいものが冷え込まずにいいです。

よく、スパイク付きのスノーブーツも売っていますが、滑りにくい効果は高いですが、建物内に入ったときに床を傷つけます。

スパイクのないスノーブーツで十分滑りにくいです。

もしスパイク付きがいいという場合も、収納ができるタイプのものを選ぶ方が無難です。

スノーカバー

靴にはスノーカバー(足カバー、きゃはんなどとも言います)を用意し、常にセットしておきます。

スノーカバーのゴムバンドの部分を、靴の底面に通して引き上げると、靴と足の隙間から雪が入り込んでくるのを防いでくれます。

冬の間は靴にずっとつけっぱなしにしておいてOKです。

中綿の入っているものが暖かくておすすめ。

シーン別冬服解説

基本的な冬服を説明してきましたが、暮らしの中のシーンによって適した服装は変わってきます。

保育園・幼稚園と、休日の一般的な服装を解説します。

保育園・幼稚園での服装

- スキーウェア

- 普通の洋服

- 小物(手袋、帽子、靴、スノーカバー)

の基本セットになります。

札幌では、登園時の服装として「普通の服+スキーウェア」を指定する保育園・幼稚園が多いです。

徒歩でも車でもバスでも基本は同じです。

登園すると、アウターのスキーウェアを脱いで、洋服で一日を過ごします。

室内で一日を過ごす日もありますが、近隣の公園に遊びに行くことも多いので、手袋や長靴、スノーカバーも毎日身に付けて登園します。

公園は雪山になっているので、日常の保育の中でも雪遊びをしています。

小学校も1年生からスキーの授業が始まるので、スキーウェアの準備は必要です。

雪が減ってくる3月・4月は、スキーウェアでなくダウンのアウターで登園する子もいます。

休日の服装

- アウトドアならスキーウェア

- 買い物など室内ならダウン

休日は、家庭の過ごし方によって軽装でも大丈夫です。

公園やスキー場などアクティブに過ごす場合は、洋服+スキーウェアのセットで過ごします。

ですが、お買い物や室内の遊び場など室内で過ごす場合は、重装備でなくても構いません。

本州の冬と同じように、洋服+上着(ダウンなど)で十分です。

旅行で一時的に着るだけ…そんなときの服装は?

スキーウェアが必要なのは分かったけど、旅行の一回きりしか使わないし荷物になるので買いたくない…という場合の対処法としては、

- ウインドブレーカーなど風を通さないアウター+下に薄手ダウンベスト

- アウターの下は厚手の服やヒートテックで防寒

- 撥水のズボンor普通のズボンの上からレインウェアのズボンを履く

- 小物はマスト

このような構成だとスキーウェアの機能に近づきます。

ユニクロや西松屋で売っているもので十分です。

撥水スプレーをかけておくとより安心です。

街歩きメインで雪遊びはしない、という場合は

- ウインドブレーカー+ダウンではなく、ダウンコート

- 裏起毛などの暖かいズボン

で大丈夫です。

ただし、街歩きの場合でも小物はあったほうがいいです。

特に靴とスノーカバーもは、安いものでいいので買ってください。

歩道は除雪されていないので、踏み固められる上に日陰も多く、滑りやすいです。

また、子どもは道端の雪であっても積もっている雪を見ると、テンションが上がり足をつっこんでいくので、スノーカバーも付けておいたほうが親御さんは安心です。

冬装備の購入場所・タイミング

スノーウェアや小物など、買うものは分かったけれどどこで買えばいいのか?

引っ越し前に用意した方がいいのか?

冬服は子ども服店や、スポーツ用品店、インターネットで購入ができます。

引っ越したらすぐ使えるように事前に用意しておきましょう。

買える場所

スキーウェアを札幌市内の店舗で買う場合は

- 子ども服店(イオンなどのショッピングモール、西松屋などの専門店)

- スポーツ用品店(ゼビオなど)

- 靴は靴屋(ABCマートなど)でも購入可

普段の洋服を買う時と同じ店で購入できます。

小物も一緒に販売しているので、一気に全て揃います。

インターネットでは、

- Amazon

- 楽天

- スポーツ用品店のネットショップ

等で購入可能です。

本州で事前に購入する場合は、スポーツ用品店、西松屋などで販売しています。

本州の実店舗だと販売数や種類が少なかったり販売期間が短く買えない可能性があるので、ネットショップも併用して探してみてください。

私も実際にネットショップで揃えました。

ネットの専門店だと、ウェアと小物の柄を揃えられたりして楽しいですよ。

購入のタイミング

雪が積もる前、必要になる前に購入してください。

雪が降り始めてから薄着で買いに行くのは、大人はともかく子どもには辛いです。

引っ越してくる場合、カーテンと同じくらい最初から必要なものとしてすぐ出せるように準備しておきます。

靴は本州だとなかなか売っていないと思いますが、最初から必要です。

事前にネットショップ等で用意しておくことをおすすめします。

札幌っ子の冬の遊び場所

札幌の冬はどこで遊べばいいのか?という悩みもあります。

公園の遊具は雪で埋もれて、また破損防止のため使用できなくなっています。

そのかわり、公園の広場は雪山が出来ていることが多いので、絶好のそり遊び場になります。

大きめの公園だと、スノーモービルでそりを引っ張ってくれるアトラクションがあるところも。

たくさんの子どもたちでにぎわっています。

スキー場も定番です。

滝野すずらん公園は、公園全体が親子向けスキー場に変身します。

そのほか、札幌市内には30分圏内で行ける公園がたくさんあり、多くのスキー場でキッズエリアが用意されています。

スキーはまだ滑れない小さなお子さんでも、いろいろな道具で雪遊びを楽しんでいます。

屋外だけでなく、室内遊び場もあります。

屋内遊具施設や児童館、図書館など。

プールも通年で使えるところが多く、冬の温水プールも人気があります。

番外編|パパ・ママの服

ここまで子どもの冬服を紹介してきました。

大人も子どもと同じように準備が必要か?というと、そんなことはないです。

ユニクロで売っているもので十分対応できます。

冬の中でも時期によって変わるので、時期別に紹介します。

雪がまだ本格的に積もらない11月・12月は、本州と同じような寒さ対策でOKです。

子どもと同様に、気温調節できるように厚すぎない服を中に着て、アウターはコートやジャケットなどを着ます。

インナーはヒートテックや、寒がりの方は一番暖かい極暖を着てもいいです。

できれば、ダウンは寒さのピークになる1月まで我慢したいところです。

気温が最も低くなり、積雪量も増える1月・2月にはダウンや暖かい上着を着てしっかり防寒します。

ユニクロのダウンでも大丈夫ですが、薄手のダウンは厳しいです。

最も暖かいシリーズのダウンがおすすめです。

ダウンも長めのコートが、長くなりがちな子どもの雪遊びを心穏やかに見守れます。

気温が徐々に上がってくる3月・4月は、店頭にも春物が並び、コートの下は春物になってきます。

しかしまだまだ寒く、雪も減って気温は高い(といっても0℃や2~3℃)けど、風が冷たく真冬並みに寒くない?という日も。

子どもと同様に小物(スノーカバーを除く)は必要です。

冷えやすい頭、手、足はしっかり温めましょう。

首元もマフラー等で守ったほうがよいです。

番外編|意外と使わなかったもの&あったらよかったもの

冬の札幌で過ごすにあたり、必要かなと思って準備したけど使わなかったもの、あったらよかったものをピックアップしました。

使わなかったもの

用意していたけれど冬の札幌では使わなかったものはこちらです。

- 裏起毛の服

- ベビーカー

裏起毛の服は東京にいたときはよく着せていましたが、札幌ではアウターが何であれ、使いませんでした。

理由としては、室内が暑いから。

東京の隙間風が入り込んでくる自宅や保育園では、裏地が厚い服は大活躍しました。

一方札幌は暖房が効いていて、半袖でも大丈夫なほど暖かいです。

なので、アウターで気温調節し、インナーは普通の厚さの服で過ごすことが多いです。

ちなみに、雪が溶けてスキーウェアはもう着ないけれどまだ寒い…という日には、暖かいズボンの出番は多少あります。

ベビーカーは、冬の間は街中で全く見かけません。

建物内は貸出のカートがあるため、春になるまで倉庫に片づけておきます。

冬の間は、歩道で小さいお子さんをそりに乗せて、パパ・ママがそりを引っ張って歩く姿はよく見られるので、そのパターンで移動しましょう。

私も都市伝説かと思っていました…。

あったらよかったもの

反対に、用意しておけばよかったものはこちらです。

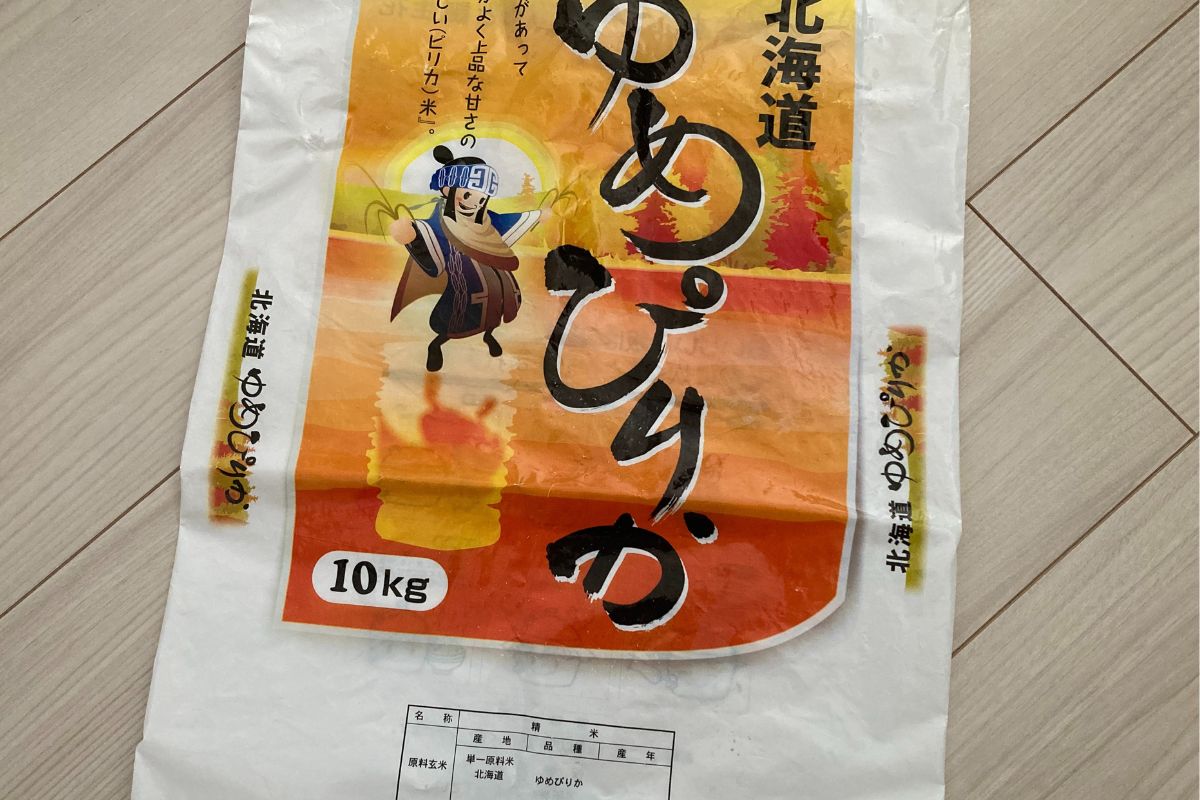

- 10kgの米袋

- そり

10kgの米袋とはなにか。それは保育園・幼稚園で使う米ぞりを作るためです。

米ぞりとは、保育園・幼稚園でそり遊びをするときのマイそりなのですが、米袋を使って作ることから米ぞりと呼ばれています。

我が家は食べ盛りの子どもがいなかったので、5㎏の米をいつも買っていたのですが、10kgのお米の米袋が必要といわれて急いで入手しました。

もし小さいお子さんのいらっしゃる方は、必要になるかもしれないので、通ってる園に聞いてみてください。

園によっては米袋でなくてよい、というところもあります。

普通のプラスチックのそりも、最初はなくてもいいかなと思っていたのですが、やっぱり必要でした。

というのも、本当にそこかしこの公園で雪山ができていて、遊具で遊べない子どもはそり遊びで大はしゃぎ。

意外とシーズンが終盤になってくる2月~3月には店頭からなくなっているので、事前に買っておけばよかったと後悔しました。

まとめ|札幌の冬の子ども服はこれを準備しよう

札幌の冬の子どもの服装を解説してきました。

- スキーウェア

- 普通の洋服上下

- 手袋、帽子、靴、スノーカバー

この基本パターンで心配なく乗り越えられます。

快適な装備で札幌の長い冬を楽しみましょう!